|

|

||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

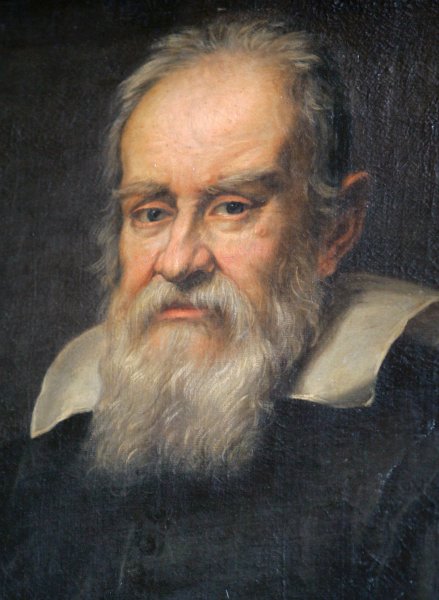

Es folgten Kopernikus (1473-1543), der die gute und runde alte Erde aus dem Zentrum verbannte, Giordano Bruno (1548-1600), welcher für eben diese Behauptung 1600 auf dem Scheiterhaufen landete und Galileo Galilei (1564-1642). Dem fielen Jupitermonde auf, die sich nicht um die Erde, sondern um den eigenen Zentralplaneten drehten. Daraus zu schließen, dass auch die Erde sich um einen anderen Himmelskörper bewegt, war für damalige Zeiten recht gewagt, genau genommen nichts mehr als ein Indizienbeweis. Um Kopf und Kragen zu retten, schwor er 1633 seinem „Irrglauben“ ab. Tycho Brahe (1546-1601) setzte die Erde wieder in den Mittelpunkt und sein Schüler Johannes Kepler (1571-1630) ersetzte die Kreisbahnen des Kopernikus durch Ellipsen und nach Meinung Vieler bildeten erst seine (auf Brahes Beobachtungen basierenden) Forschungen die Grundlage für eine Neubewertung kosmischer Gesetzmäßigkeiten. |

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Galileo Galilei, der eigentliche Vater neuzeitlichen heliozentrischen Gedankenguts in einem Gemälde von Justus Sustermans. |

|

Doch der Weg der Annäherung an die physikalische Gesetzlichkeit war und ist komplizierter. „Am wahrscheinlichsten ist das Modell von Tycho Brahe ... die Planeten bewegen sich um die Sonne, und die Sonne bewegt sich um die Erde“. Dieses Zitat stammt nicht etwa aus einer Zeit kirchlicher Selbstherrlichkeit während der frühen europäischen Neuzeit. Es stammt von dem Theologen Robert Sungenis aus Buffalo (US-Bundesstaat New York) und wird datiert auf das Jahr 2010, immerhin 18 Jahre, nach dem Papst Johannes Paul II. Galileo Galilei habilitierte und ein Jahr, nach dem es im Vatikan sogar Diskussionen gab, dem Gelehrten eine Statue zu errichten - Nachfolger Papst Benedikt XVI. ging allerdings dieses offensichtliche Schuldeingeständnis wohl doch zu weit. |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

Sein Hauptwerk „De Revolutionibus Orbium Caelestium“ lag zu Lebzeiten lange in der Schublade und wurde erst 1540 veröffentlicht. Der katholische Theologe und Fromborker Domherr widmete es seinerzeit Papst Paul III. Es ist unklar, ob der Autor nur den Konflikt mit der Inquisition scheute, oder er sich mit der Widmung vor allem von den protestantischen Thesen Luthers und Melanchthons distanzieren wollte. Aber bei jenen war er unbeliebt, so ist von Martin Luther überliefert: „Der Narr will mir die ganze Kunst Astronomia umkehren! Aber wie die Heilige Schrift zeigt, hieß Joshua die Sonne stillstehen und nicht die Erde!“ Nie wäre Kopernikus als katholischer Würdenträger auf die Idee gekommen, aufgrund des neuen Weltbildes an der Allmacht der römischen Kirche zu zweifeln. Klar ist in jedem Fall, dass auch Kopernikus nicht der Erste war, dem der Gedanke eines heliozentrischen Weltbildes kam. Bereits in der Antike wurden durch Aristarchos von Samos um 280 vuZ. vergleichbare Thesen im Ansatz formuliert. Ausschlaggebend waren seinerzeit jedoch philosophische Gedankengänge, keine mathematischen Überlegungen oder astronomischen Beobachtungen. Neu war, dass Kopernikus diese These entwickelte, nachdem er sich Jahrzehnte mit der Astronomie, genau gesagt, der Astrometrik, beschäftigt hatte. In seiner Freizeit, wie betont werden muss. Sein Geld verdiente er mit der Erstellung von Kartenmaterial in offiziellem Auftrag und als Fachmann für das Münzwesen. Weitgehend unbekannt ist, dass die alt hergebrachte Faustregel „schlechtes Geld (geringer Edelmetallanteil) verdrängt gutes Geld (hoher Edelmetallanteil)“, das sog. Greshamsche Gesetz, erstmals von ihm formuliert wurde. |

|

|

||||||||||||||||||||

|

Zur Ausbildung der Brüder ist anzumerken, dass es in jener Zeit eine spezielle Universitätsausbildung zu einem bestimmten Thema noch nicht so gab, wie wir es heute kennen. Im „Grundstudium“ wurden nicht nur die Grundbegriffe etwa von Rechtswissenschaft, Astronomie, oder Theologie vermittelt, sondern quasi ein wissenschaftliches Allgemeinwissen. Das bedeutet, um etwa Rechtsanwalt oder Theologe werden zu können, musste man Astronomie zwangsläufig mit studieren. Pate stand hier die antike Philosophie von der Verwandtschaft allen Wissens unter einander. So betrachtete ein antiker Wissenschaftler nicht die Musik oder die Astronomie sondern alles zusammen als verschiedene Ausdrucksformen einer übergeordneten Lehre von den allgemeinen Gültigkeit, den sog. artes liberales, einer Einteilung des Isidor (1,2) folgend. Bruder Andreas war bis zu seiner Erkrankung (Pest?) Domherr zu Frombork, wurde aber von der Kirche ausgeschlossen und starb um das Jahr 1518 in Italien. Möglicherweise befand er sich auf einer Pilgerfahrt, um Heilung zu erbitten. Bekannt ist, dass Kopernikus zwei Schwestern hatte. Seine – ebenfalls ältere – Schwester Barbara stieg zur Äbtissin des polnischen Klosters Chelmno (Kulme) auf, über die jüngere Katharina ist nur die Hochzeit mit dem Krakauer Geschäftsmann Barthel Gertner bekannt. Niklas Koppernigk, so sein offizieller Name, wurde im Jahr 1473 in Thorn / Torun als Sohn eines Kaufmanns geboren. Dem Bunde der Hanse angehörig war die Stadt an der Weichsel als Stützpunkt des Deutschen Ordens 1233 gegründet worden, wurde zum zentralen Handelspunkt mit dem angrenzenden Königreich Polen. Kurz vor der Geburt des späteren Gelehrten kam es zur Rebellion gegen die Stadtgründer, deren Ordensburg wurde erobert und zerstört, Thorn unterstellte sich aus freiem Willen im Jahr 1466 dem Schutz der polnischen Könige. Rechtlich gesehen wurde Kopernikus also unter polnischer Staatsoberhoheit geboren. Dass das zu diesem Zeitpunkt gängige Weltbild mit der Erde als Mittelpunkt des Universums Mängel aufwies, war nicht nur ihm bekannt. Vor allem die als Oppositionsschleife bekannte Bewegung der äußeren Planeten machte den damaligen Astronomen zu schaffen. Man konnte es drehen und wenden wie man wollte, eine zufrieden stellende Lösung mit dem Dogma der Erde als Zentrum gab es nicht. |

|

|

||||||||||||||||||||

|

Den dänische Gelehrte Tycho Brahe entschied sich für eine Zwischenlösung. Zwar stand auch für ihn die Erde im Mittelpunkt, doch alle anderen Planeten rotierten um die Sonne, die wiederum ihre Bewegung um die Erde herum durchführte. Genauer betrachtet liegt hier jedoch eine Rezension vor: Brahe schildert ein Weltbild, welches weit über 1500 Jahre zuvor bereits durch Heraclides Ponticus (388-315 vuZ., in der Literatur auch Heraklid von Pontos) im 4. Jh. vuZ. postuliert wurde. Ihn allerdings „störten“ nur die Bewegungen von Merkur und Venus sowie deren große Sonnennähe. Beide Trabanten, so Heraklid, würden ihrerseits die Sonne umkreisen und diese wiederum die Erde. Eine erste, wenn auch zaghafte Abkehr von der Geozentrik. Zumindest zwei Himmelskörper hatten nicht die Erde als Zentrum, nichts anderes behauptete ja Galilei, als er die Jupitermonde entdeckte. Auch jene hatten den Gasriesen als Mittelpunkt und ebenfalls nicht die Erde. Interessant ist nun, dass Brahe nach Kopernikus wirkte. Das Bild einer linearen Entwicklung der modernen Astronomie, beginnend von dem polnischen Gelehrten, ist ergo als falsch zu bezeichnen. Nicht nur kirchliche Würdenträger standen dem heliozentrischen Weltbild kritisch gegenüber. Die Wissenschaftler Brahe und Kopernikus waren in ihren Auffassungen verschieden, sie waren es auch als Menschen. Der polnische Wissenschaftler hatte einen Lebenslauf, der für jeden Betrachter geradezu erschreckend langweilig war. Darüber kann auch der ansonsten recht kurzweilig formulierte und 1977 in Berlin (DDR) erscheinende biographische Roman „Domherr und Astronom“ von Wilhelm Strube nicht hinwegtäuschen. Gezeigt wird ein Wissenschaftler, vergraben in seinen Schriften und Gedankengängen – ein wenig abgekoppelt vom Rest der Welt. Brahe hingegen wäre eine ideale Besetzung für den Bösewicht einer Daily Soap im Privatfernsehen. Schlägereien, Intrigen, Huren und Besäufnisse sind überliefert, seine Nase aus einer Gold-Silber-Legierung war legendär. Das echte Sinnesorgan verlor er bei einem Duell mit einem Kommilitonen, angeblich ging es um eine mathematische Formel und diesbezügliche Lösungsansätze. Er wurde im Jahr 1546 in Knudstrup / Schonen geboren, war also ein kleiner Junge, als Kopernikus’ Hauptwerk der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Brahe entstammte der damaligen Oberschicht, der junge Mann studierte Rhetorik und Philosophie, der Überlieferung nach brachte ihn die totale Sonnenfinsternis am 21. August 1560 dazu, sich auch mit der Astronomie zu beschäftigen, die sich zu diesem Zeitpunkt mitten im Umbruch befand. |

|

|

|

Zu den Förderern Brahes gehörte der eher Astrologie- denn Astronomie-begeisterte König Friedrich II. von Dänemark. Die im Öresund gelegene Insel Ven wurde ihm auf Lebzeiten zur Verfügung gestellt, um dort ungestört Beobachtungen durchführen zu können. Hier entstanden die Sternwarten Uranienborg und später die Stjerneborg, bestückt mit den modernsten Messinstrumenten und so kostspielig, dass der Betrieb bis zu 2% der königlichen Haushaltes verschlang. Das Teleskop war Brahe als Hilfsmittel noch nicht bekannt, seine Vermessungsarbeiten erreichten jedoch die für damalige Zeiten erstaunliche Genauigkeit von zwei Bogenminuten, wobei Hauptinstrument ein überdimensionaler Mauerquadrant war. |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||