|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bereits 42 vuZ beschloss der Senat, wohl auf Geheiß des Triumvirates Octavian-Marcus Antonius-Lepidus, an der Stelle des Scheiterhaufen Caesars einen Tempel zu errichten, der allerdings erst im Jahr 29 vuZ durch Octavian-Augustus eingeweiht wurde (Cassius Dio 51, 21). Es verwundert kaum, dass Augustus sich in sein Res Gestae später als alleinigen Initiator von Planung und Bau des Tempels feierte (19,2). Der Giebel des Bauwerkes trägt eine Darstellung des Kometen, was auch Münzdarstellungen nahe legen.

Bedenken wir die enorme Bedeutung dieses Himmelsereignisses für die augusteische Herrscherpropaganda, so kommt unwillkürlich der Verdacht, es könnte sich um eine posthume Fälschung handeln. Augustus brauchte den göttlichen Caesar, um seine eigene absolute Macht zu legitimieren, und sei es auch nur indirekt, denn als „Pater Patriae“ besaß er ja (juristisch gesehen) keine politische Funktion, war aber dennoch unbestrittener Herrscher.

|

|

|

Unter Octavian 18 vuZ. herausgegebenes Geldstück der Münzprägestätte Cordoba (Bildquelle: Classical Numismatic Group, Inc.).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

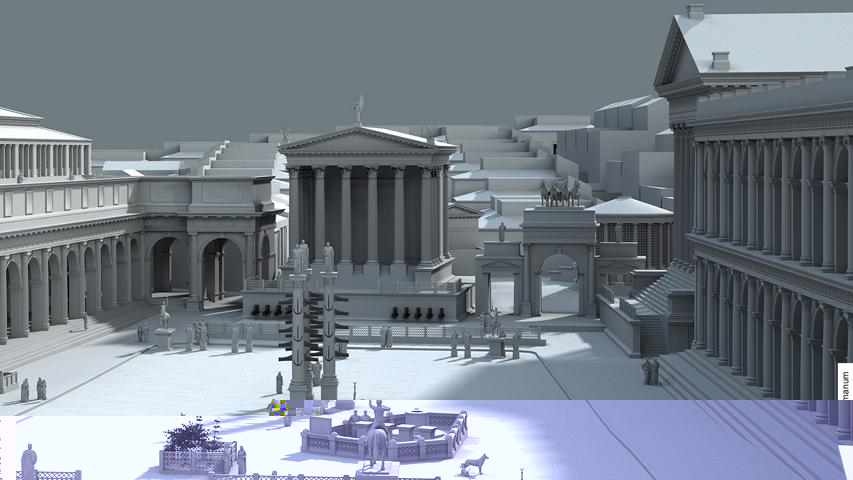

Eine Rekonstruktion, die dem Tempel des Divus Iulius und seiner bauliche Umgebung am Nächsten kommt. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Gebäude nicht weiss, sondern knallbunt waren (Bildquelle: digitales-forum-romanum).

|

|

|

|

Wie lassen sich astronomische Sichtungsmeldungen verifizieren? Bei den Planeten ist es einfach, wir kennen ihre Bahnen, die sich seit der Antike (und noch wesentlich länger!) nicht verändert haben, können also berechnen, wann und an welchem Himmelsort welcher Planet gestanden hat. Die exakten Bahnen von Kometen kennen wir jedoch nur in wenigen Einzelfällen und je älter die Sichtungsmeldung, desto unwahrscheinlicher die Möglichkeit, sie mit jüngeren Kometenerscheinungen in Verbindung zu setzen. Astronomische Bahnberechnungen, wie sie beim Halleyschen Kometen angestellt wurden, führen beim Sidus Iulium nicht weiter.

Aber die historische Methode:

Parallel zur europäischen Antike gab es im fernöstlichen Asien eine weitere Hochkultur, die über eine eigene und auf Rom übertragbare Chronologie verfügte. Ich meine die Chinesen, deren exakte Himmelsbeobachtungen hier von sehr großem Wert für unsere Betrachtung sind. Dabei ist anzumerken, dass diese Tafeln nahezu lückenlos von der frühen Han-Zeit (206 vuZ. - 220 uZ.) bis ins 19. Jahrhundert vorliegen (Ho Peng Yoke, The Astronomical Chapters of the Chin Shu (1964), ders. VistAstr 5, 1962, 127ff). Außerdem sind sie wesentlich präziser als römische Beobachtungen, die uns häufig nur durch Anmerkungen im Nebensatz überhaupt zugänglich gemacht worden sind.

Und tatsächlich finden wir hier einen Kometen wieder, bei dem sowohl Ort und Sichtbarkeitsdauer mit den römischen Angaben übereinstimmen.

Fassen wir die Details der Berichte zusammen, so ergibt sich folgendes Bild:

Nach den von Ho beschriebenen Tabellen war ein Komet zwischen dem 18.5. und dem 16.6. 44 vuZ. durch China registriert worden. Die chinesischen Kometenlisten des britischen Astronomen Williams (J. Williams, Chineses Observations of Comets (1871) Nr.49.) sprechen von einer westwärts gerichteten Bewegung, was auch Cassius Dio (47, 7) bemerkt. Hinzu kommt, das im fernen Osten von einem sehr hellen Objekt die Rede war, der Schweif hatte 10 Fuß Länge und es ist gar von Tagessichtbarkeit die Rede. Der Hinweis Plinius', dass der Komet non multo post obitum patris Caesaris sichtbar war, bestätigt die Übereinstimmung der Sichtungsmeldungen.

Etwas problematischer hingegen ist die Frage nach dem Himmelsort der Erscheinung. Nun ist es für einen irdischen Beobachter – gemessen an astronomischen Dimensionen – unerheblich, ob er einen Kometen in China oder im antiken Rom zu sehen bekam, er stand für beide im selben Sternbild. Plinius nennt an einer Stelle den Taurus (nathist 2, 71), spricht aber auch von „sub septemtrionibus“, was (frei übersetzt) sowohl „am nördlichen Teil des Himmels“, aber auch „unter dem großen Bären“ bedeuten kann. Beides zusammengenommen ist jedoch ein Widerspruch. Der Stier stand nicht im Norden und erst Recht befindet sich dieses Sternbild nicht „unter dem großen Bären“. Blicken wir erneut nach China, so ist hier von der Konstellation „Shen“ die Rede, was Teile des Taurus, aber auch des Orion umfasst.

Wir nehmen den 18.5. 44 vuZ., also die chinesische Erstsichtung als gegeben an. Der Stier befand sich am stadtrömischen Himmel tief im Westen, die Sonne war um 19.00 Uhr Ortszeit knapp 4 Grad über dem Horizont und im Begriff unterzugehen. Wie das Sidus Iulium befand sie sich im Stier und relativ kurz vor dem Eintritt in das Sternbild Gemini. Der Komet muss sich ergo in Sonnennähe befunden haben, war trotz seiner ausdrücklich erwähnten Helligkeit (Tagessichtbarkeit!) nur in den Abendstunden sichtbar. Zu einer früheren Tageszeit hätte die Sonne ihn gewiss überstrahlt. Trotz der kurzen Sichtbarkeitsdauer am Abend muss sich auch dem nicht astronomisch vorgebildeten Betrachter ein eindrucksvolles Schauspiel geboten haben, denn die Venus war Abendstern und nahe bei ihr die schmale Sichel des Mondes. Man muss sich eine untergehende, rote Sonne vorstellen, begleitet von einem sehr hellen Kometen in der Nähe die helle Venus und die sehr schmale Mondsichel.

Wie wir ja bereits weiter oben gesehen haben, sind sämtliche römische Sichtungsmeldungen in Bezug auf den Kometen 44 vuZ. aus zweiter oder gar dritter Hand und definitiv keine Augenzeugenberichte. Die chinesischen Tabellen müssen wir hingegen als authentisch, was Zeit und Ort angeht, ansehen. Daher tendiere ich dazu, an der Himmelsrichtung des Plinius zu zweifeln, alle anderen Indizien aber – da mit China übereinstimmend – als korrekt anzusehen.

Es steht also außer Zweifel, dass der Komet von 44 vuZ., jenes Sidus Iulium, tatsächlich existierte und durch die römische Propaganda aufgegriffen und verwertet wurde.

|

|

|

|

|

|

Der Himmel über Rom am 18. Mai 44 vuZ, Blick nach Westen.

|

|

|

|

|

Künstlerische Darstellung des Himmelereignisses (Bildquelle: QVS).

|

|

|

|

|

|

|

|

Trotz der Bedeutung dieses Kometen für die augusteische Bildpropaganda, die eine Verbindung vom Divus-Iulius-Kult zur Pax Romana zu erstellen suchte, finden wir Sterndarstellungen auf den Prägungen unter Augustus relativ selten. Der Grund ist naheliegend. Eine cellestrische Darstellungsform war, wie oben ausgeführt, Ausdruck jener absoluten monarchistischen Herrschaft, die Caesar angestrebt hatte. Dessen Schicksal vor Augen, versuchte Augustus, seine de facto absolutistische Macht zu relativieren, in dem er sich selbst als Privatmann bezeichnete (res gestae 35). Außerdem war die römische Propaganda stets bemüht, seine bescheidene Lebensweise in den Vordergrund zu stellen, was Grabungen auf dem Palatin allerdings nicht bestätigen. Sie förderten einen Wohnkomplex an den Tag, dessen Ausmaße und Austattung sich eher an hellenistischem Herrschergeschmack, denn an republikanischer Bescheidenheit orientierten.

|

|

|

|

|

|

|

Im Dezember des Jahres 13 uZ. verzeichnet China einen Kometen, den auch Seneca (7, 17, 2) erwähnt. Offenbar wurde er nicht im Zusammenhang mit dem Tod des Augustus (19.8. 14 uZ.) gedeutet, da der Senat die Himmelserscheinung nicht als Zeichen der Göttlichkeit des Verstorbenen ansah, sondern einen Augenzeugen bestellte, der dessen Himmelfahrt vor dem Senat beeiden musste (Tac. ann. 15, 74).

Bereits die wenigen augusteischen Münzen selbst lassen den Kometen zu einem bloßen Stern „degenerieren“. Dass es sich um den Kometen im Taurus handeln musste, zeigt alleine die immer wiederkehrende Inschrift DIVVS IVLIVS. Die augenscheinliche Ähnlichkeit zu den eingangs erwähnten hellenistischen Münzen mag gewollt sein. Immerhin war Octavian-Augustus trotz aller Beteuerungen faktisch uneingeschränkter Alleinherrscher mit entsprechender Machtfülle.

|

|

|

|

Sesterz, geprägt in Süditalien, 38 vuZ. Dargestellt ist Augustus als DIVI F(ilius), Sohn der göttlichen (Cäsar). Der Stern neben dem Porträt erinnert zwar an hellenistische Vorbilder, stellt aber den Kometen 44 vuZ.dar (Bildquelle: Numismatik Lanz München Auktion 102).

|

|

|

|

|

|

Es wird immer wieder verbreitet, dass Kometen aufgrund ihrer vermeintlichen Fähigkeit, einen Regierungswechsel anzukündigen, vom antiken Betrachter als unheilvolles Omen betrachtet wurden. Das kann man nur bedingt so stehen lassen. Es ist zwar richtig, dass Caesars Tod und der Komet im Taurus miteinander in Verbindung gesetzt wurden, doch nicht als unheilvolles Zeichen. Die gezielte Verwendung durch die augusteische Herrscherpropaganda vermittelt ein gänzlich anderes Bild, das ja auch Plinius (s.o.) erkannte:

Der Komet hatte ein neues Zeitalter „eingeläutet“.

Augustus war an die Macht gekommen, er hatte dem nunmehr seit Marius und Sulla ewig tobenden Bürgerkrieg ein Ende bereitet. Er hatte den letzten Konkurrenten im Kampf um die Vorherrschaft im Mittelmeer unterworfen: Alexandria war geschlagen, das Ptolemäerreich römische Provinz und abgabepflichtig mit seinem enormen Reichtum. Und damit nicht genug: Es schien auch an den Grenzen im Norden Frieden zu geben, freilich ausgenommen das Desaster eines Varus. Dieses goldene Zeitalter, die Pax Romana, war eine Erfahrung, die kein Zeitgenosse des Augustus zuvor gekannt hatte. Sie alle waren im Chaos ständig vorbeiziehender Legionen der unterschiedlichsten Heerführer aufgewachsen. Wer in Rom regierte, bestimmte nicht das Volk, es war die Armee, oder zumindest Teile von ihr. Und jetzt – endlich Ruhe?

Und hier liegt die eigentliche Bedeutung des Kometen 44 vuZ. Nicht mehr eine Art Ankündigung von Caesars Tod oder der Beweis, dass er nunmehr gottähnlich zu den Sternen aufgestiegen war. Das Sidus Iulium wurde zu einem der vielen Synonyme der Ideologie der Pax Romana. Dass wir dieses Chiffre vor allem auf Münzprägungen wiederfinden hat seinen Grund. Die Münze war in der römischen Zeit ein Massenmedium, und wurde umso bedeutender wie das Imperium sich vergrößerte. Es ist anzunehmen, dass so mancher damalige Zeitgenosse erst durch ein neues Herrscherbild auf einer Münze erfuhr, dass ein neuer Kaiser in Rom an die Macht gekommen war. Denn viele andere Objekte, die dem Betrachter die Botschaft der Pax Romana vermittelten, befanden sich in der Hauptstadt selbst, etwa das Solarium Augusti, dessen Bedeutung für die Herrscherpropaganda durch Koppelung mit der Ara Pacis Buchner eingehend erläutert hat (E. Buchner, RM 83, 1976, 319ff; RM 87, 1980, 355ff; Die Sonnenuhr des Augustus (1982)).

Wenn aber jemand diese Sterndarstellung (ob nun mit oder oder Schweif ist in der Betrachtung nebensächlich) in Verbindung mit dem toten Caesar sah, verband ihn mit dessen Nachfolger und Erben Augustus. Dieser wurde zum Garanten für Sicherheit und Wohlstand ganzer Generationen nach 44 vuZ. Und durch seine Erzählungen leistete Augustus seinen Beitrag über die offizielle Propaganda hinaus. Im nachaugusteischen Rom wurde die Regierungszeit des ersten Princeps immer mehr romantisch verklärt, wir würden heute von einer „guten alten Zeit“ sprechen.

|

|

|

|

Eine Bestätigung für den anhaltenden Rückgriff auf den Mythos Pax Romana zeigen Münzen, die Vespasian als Prägeherren ausweisen. Auf der Vorderseite zeigt er sich mit dem Hinweis auf das 8. Konsulat, was die Datierung in das Jahr 77 erlaubt. Revers ein Schiffsschnabel, darüber ein Stern. Sueton (Aug. 100.3) berichtet nun, dass Augustus nach dem Sieg von Actium und folglich dem Beginn seiner uneingeschränkten alleinigen Herrschaft gegenüber der alten Rednertribüne eine weitere errichten ließ, die Rostra Aedis Divi Iuli und sie mit eben jenen Rammspornen der ägyptischen Flotte schmückte. Im ersten Moment klingt das zugegebenermaßen weit hergeholt. Doch versetzen wir uns in die Lage des Vespasian: Auch er hatte einen Bürgerkrieg, bekannter als das Dreikaiserjahr, durch einen Militärschlag beendet. Zwar nicht zur See, aber das Ergebnis war ähnlich dem der Seeschlacht vor Actium - Wohlstand nach innen, Sicherheit nach außen. Hinweise auf die Verwendung eines durch chinesische Astronomen im Jahr 69 uZ registrierten Kometen in der römischen Propaganda finden sich erstaunlicher weise nicht. Es ist allerdings anzumerken, dass die chinesische Himmelsbeobachtung weitaus intensiver (da für die Herrscherpolitik unabdingbar) als die römische war und wir nichts über die Helligkeit von besagtem Kometen wissen. Möglicherweise ist diese Himmelserscheinung den Römern schlichtweg entgangen.

|

|

|

|

|

|

|

|

Im Jahr 78 entstandener Denarius des Vespasian mit Stern und dem Bug eines Kriegsschiffes der Prägestätte Rom (RIC 942).

|

|

|

|

|

|

Spätestens unter dem Philhellenen Hadrian erfährt die Sterndarstellung eine Wandlung. Er war es, zumindest nach dem uns vorliegenden Material, der als letzter verstorbenen Menschen einen Stern zum Zeichen ihrer Göttlichkeit hinzufügen ließ. Hierbei handelt es sich um Münzen seines 3. Konsulats (i.e. 119 uZ.), auf der Vorderseite Hadrian selbst, revers seine Eltern Trajan und Plotina, jede Person mit einem Stern vor der Stirn. Bereits die nächste „göttliche“ Verstorbene im Herrscherhaus, Antonius Pius' Gattin Faustina (die Ältere oder Faustina Maior) erhielt zwar eine Prägung mit Inschrift DIVA AVGVSTA FAVSTINA, jedoch keinen Stern an der Stirn. Auf dem Revers der relativ kurz nach Faustinas Tod (i.e. 141 uZ) entstandenen Serie findet sich eine Darstellung des Tempels, den Antoninus für die divinisierte Verstorbene in Rom errichten ließ. Nach seinem eigenen Tod im Jahr 161 uZ erklärte der römische Senat ihn ebenfalls zur Gottheit, der Kult für den toten Kaiser wurde in jenen der Faustina integriert, der Tempel trug im Architrav nunmehr die Inschrift „DIVO ANTONINO ET DIVAE F AVSTINAE EX S C“. Einen Rückgriff auf das „goldene Zeitalter“ des Augustus unter Antioninus stellt sicherlich die Neugestaltung des Divus Augstus Tempels in den später 150er Jahren dar.

Auch bei der jüngeren Faustina scheint der Prägeherr auf eine Beigabe des Sternsymbols verzichtet zu haben. Die Ehefrau des Marcus Aurelius war 175 uZ verstorben und kurze Zeit später in den „Götterstand“ erhoben worden.

|

|

|

|

Porträt des Kaisers Hadrian aus dem Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo Bildquelle: ebenda).

|

|

|

|

|

|

Auch wenn nun Sterne mit real existierenden Personen offensichtlich nicht mehr geprägt wurden, so ist die Sterndarstellung, will sagen, die Symbolik der Pax Romana, noch immer vorhanden. Nun jedoch in Verbindung mit einem durch Götterbildnisse personifiziertes Regierungsprogramm. Dieses wurde durch das „Massenmedium Münze“ verbreitet. Commodus lässt etwa die Gottheiten Roma und Victoria „besternt“ prägen, Severus Alexander u.a. die Personifikationen Libertas, Aequitas und Salus und so fort. Immer steht im Hintergrund der „Mythos Pax Romana“.

Eine Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang allerdings Aurelius Antonius Pius, besser bekannt als Elagabal (218-222). Zwar werden auch hier die üblichen Kombinationen von Gottheit und Stern gefertigt, doch allein die Masse fällt ins Auge. Der Hoffnungsgedanke der glücklichen Zeiten bietet hier keine Interpretationsmöglichkeit, denn Elagabals Herrschaft stellt einen vollständigen Bruch mit der Herrschaftsform des Prinzipats wieder. Sein Auftreten ähnelt eher dem eines orientalischen Königs, der in seiner Funktion als Hohepriester gottähnlichen Charakter annahm. Elagabal wuchs in Syrien auf, ihm war die orientalische Ikonographie vertrauter als die römische. Sein Anspruch war nicht der eines Pater Patriae in einer Pseudo-Republik, sondern der eines absoluten Herrschers. Verwandt dürfte seine Sternsysmbolik mit jener sein, die Kyrieleis (s.o.) den Ptolemäern bescheinigte. Umso erstaunlicher, dass die Ikonographie zwar astronomische Bilder enthält, aber ein Ereignis ganz offensichtlich ignoriert: Für den April 218 verzeichnet Cassius Dio (78, 30, 1) einen Kometen, den auch die Chinesen registriert haben. Moderne astronomische Berechnungen haben gezeigt, dass es sich um den Halleyschen Kometen gehandelt hat.

|

|

|

|

Insgesamt jedoch sind römische Kometensichtungen mangelhaft überliefert. Die chinesischen Quellen sind weitgehend als fehlerfrei anzunehmen. Somit stehen in dem Zeitraum zwischen 44 vuZ. und dem fünften Jahrhundert 139 durch China registrierte Kometen ganze 26 römische gegenüber. Zieht man von jenen 26 nun noch diejenigen ab, die durch China keine Bestätigung fanden, bleibt die Zahl 17 als mageres Ergebnis.

Fassen wir zusammen: Sterne in der römischen Ikonographie waren im Zeitverlauf offenbar Veränderungen unterworfen. Von wenigen Ausnahmen aus augusteischer Zeit abgesehen, handelt es sich jedoch bei Sternen um „schweiflose Kometen“. Sie kündeten von einer neuen und besseren Zeitepoche und sind später ein Rückgriff auf die geradezu romantisch verklärte Regentschaft des ersten Princeps. Auch das Ende der Sterndarstellungen auf römischen Münzen belegt recht augenscheinlich den hier vorgelegten Deutungsversuch: An jener Stelle, an der eine Gottheit bzw. Personifikation von einem Stern begleitet wurde, finden wir nun das Christogramm und später dann das Kreuz selber. Sie sind die neuen Hoffnungsträger. Christliche Symbolik und Weltanschauung sollten die politischen und ökonomischen Krisen der römischen Spätantike nun überwinden. Ein neues Rom sollte entstehen, im konkreten Fall Konstantinopel als Garant der römischen Aeternitas.

Unter diesem Aspekt erscheint auch die immer wieder aufgeworfene Frage nach dem „Stern von Betlehem“ in neuem Licht. Es gibt mannigfaltig rein astronomische Erklärungsversuche mit teilweise komplizierten wissenschaftlichen Verrenkungen. Dabei ist es viel einfacher: Die Autoren des Neuen Testamentes stammen zwar aus dem antiken Israel, waren aber in der hellenistischen und römischen Bildersprache verhaftet. Auch das Judentum jener Zeit war von den Umwälzungen im Imperium betroffen, mehr noch, es befand sich selbst in einer tiefen Krise. „Neuanfang“ oder „Göttlichkeit“ wurden auch hier durch einen Kometen bzw. Stern augenscheinlich vermittelt. So ist es nur konsequent, im „Stern von Betlehem“ eine Rezeption des Sidus Iulium zu verstehen. Augustus brachte den Römern eine neue Epoche, das „goldene Zeitalter“, die Erlösung von politischer und weltanschaulicher Zerrissenheit – Jesus brachte es (scheinbar) dem jüdischen Volk. So jedenfalls fassten es seine Anhänger auf. Eine „göttliche“ Person ohne Stern hätte, überspitzt ausgedrückt, wohl niemand im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung wohl kaum jemand ernst genommen...

|

|