|

|

||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

So hat sich die Astronomie im Mittelmeerraum gänzlich anders entwickelt als etwa jene der Chinesen oder Azteken. Auch hatte sie einen ganz unterschiedlichen Stellenwert. Überhaupt ist die Frage zu stellen, ob „Astronomie“ im Sinne der Erkenntnissuche betrieben wurde, oder ob wir es lediglich mit einer weitgehend unreflektierten Beobachtung und Aufzeichnung himmelsmechanischer Vorgänge zu tun haben. Himmelsbeobachtung war im Alten Ägypten, in Mesopotamien oder auch in der traditionellen chinesischen Astronomie Mittel zum Zweck. Um Aussaat und Ernte zu planen, das Staatswesen zu organisieren. Auch um etwa noch exaktere Horoskope zu erstellen oder das Kalendersystem zu perfektionieren. Einer nicht nachweisbaren Legende nach verloren um das Jahr 2200 vuZ zwei chinesische Hofastronomen ihren Kopf. Sie hatten versäumt, eine Sonnenfinsternis vorherzusagen. Nicht die fehlende Vorhersage soll Grund für eine solch' rabiate Form der Entlassung aus dem Staatsdienst gewesen sein, sondern die daraus resultierenden falschen Horoskope. Formen der regelmäßigen Himmelsbeobachtung lassen sich historisch erstmals in der Zeit der Jungsteinzeit, des „Neolithikums“ greifen. Ausschlaggebend dürfte hier ein Vorgang sein, der in der Geschichtswissenschaft gerne als „neolithische Revolution“ bezeichnet wird, wobei der Begriff durchaus umstritten ist. Fakt ist, dass die bislang in kleineren Horden umherziehenden Menschen sesshaft wurden, Stämme oder Protostaaten bildeten und vor allem - Landwirtschaft betrieben. Und für die war und ist ein funktionierendes Kalenderwesen von größter Bedeutung (Zum Neolithikum vergl. etwa R. Maier, Jungsteinzeit, in: H.-J. Häßler, Ur- und Frühgeschichte in Niedersachsen, Stuttgart (1991) 109-154). Allerdings können wir in diesem Stadium nicht von „Astronomie“ im Sinne der wissenschaftlichen Kenntnis-Erweiterung sprechen. Eine Interpretation des Beobachteten gab es nicht, die Grundaussage war ein Banales „es gibt diesen Stern und er steht an diesem Ort, dann woanders um an den Ursprung zurückzukehren“. Viele Kulturen verharrten auf dieser Entwicklungsstufe, auch wenn sie die Steinzeit längst überwunden hatten, die exakte chinesische Himmelsbeobachtung etwa bis in die frühe Industrialisierung. Allerdings sind diese Aufzeichnungen für die heutige Wissenschaft von unschätzbarem Wert, etwa bei der Überprüfung europäischer Himmelssichtungen wie dem Kometen 44 vuZ., der für die römische Propaganda von besonderer Bedeutung war. Ich möchte hier an die Vorträge von Wilfried Ulrich im Mai des Jahres 2006 erinnern (W. Ulrich, Sternkunde der Azteken und Maya Teil II, Vortrag bei der AG Astronomie der VHS Buxtehude vom 11. Mai 2006). Er verwies auf die erstaunliche Exaktheit altamerikanischer Kalender. Diese Messgenauigkeit über viele Stellen hinter dem Komma ist der heutigen Wissenschaft bekannt, dennoch ist sie für die Einordnung der damaligen Astronomie irrelevant, sie dürfte den Betreibern nicht einmal bewusst gewesen sein, zeugt aber von ihrer hohen Beobachtungsgabe, mehr aber nicht. Hier eine Exaktheit im wissenschaftlichen Sinne zu vermuten, wäre reine Überinterpretation. |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die außerordentlich wichtige Epoche des Neolithikums hinterließ als deutlichstes Zeichen in der heutigen Landschaft zahlreiche Steinsetzungen, die vielfach zur verwirrenden und wissenschaftlich ungenauen Bezeichnung „Megalith-Kultur“ führten . Die Jungsteinzeit dauerte in Mitteleuropa von etwa 5.500 vuZ bis in die Zeit um 2.000 vuZ wobei ihr Beginn um so später eintritt, je nördlicher wir kommen. Eine homogene Kultur gab es im neolithischen Mitteleuropa nicht. Die in der Populärwissenschaft häufig verwendete Formulierung der Megalithkultur als einer Art “Supereuropa” vom Nordkap bis Gibraltar ist Utopie. Es gab verschiedene, wohl stammesorientierte Gesellschaften, die Ähnlichkeiten aufwiesen, aber keine kulturelle Einheit. Die regionalen Unterschiede sind deutlich erkennbar etwa an Keramik, Schmuck und der Art der Grablegung. Weit verbreitet war die so genannte „Hocker-Bestattung“ des verstorbenen Individuums mit angewinkelten Armen und Beinen. |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Diese regionalen Unterschiede gelten ergo auch für den Begriff „megalithische Astronomie“, der sich vor allem in der älteren Literatur immer wieder findet. Sie impliziert einen gesamteuropäisch homogenen Kulturraum, den es so nicht gegeben hat. Gerade diese Monumente werden immer wieder als Zeugen eines angeblich “hohen astronomischen Wissens” in dieser Epoche herangezogen, ihre Ausrichtung vor allem nach dem Sonnen- und Mondlauf scheint perfekt. Zu perfekt, wie ich finde. Zunächst ist eine eindeutige Zuordnung von Steinsetzungen in die Zeit der Jungsteinzeit nicht immer gesichert. Wenn sie neolithisch waren, dann sind sie häufig erst am Ende dieser Epoche einzuordnen, teilweise mit fließendem Übergang in die Bronzezeit, wobei auch in Europa dieser Übergang regional unterschiedlich stattfand. Wenn der Betrachter heute vor den imposanten Hinterlassenschaft eines Megalith-Grabes steht, dann sollte er sich ins Gedächtnis rufen, dass diese Gebilde in den allermeisten Fällen bei ihrer Entstehung von Erdhügeln bedeckt waren, für den Einsatz als Kalender also recht unpraktisch. |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zwei Innenansichten des neolithischen Grabes von Linden-Pahlkrug, Bildquelle: Webseite Dithmarschen |

|

Die Freilegung der Steinsetzungen erfolgte durch spätere Generationen, die Gründe dafür waren verschieden, wobei auch schon damals Neugier und/oder Mystifizierung der Vergangenheit eine Rolle gespielt haben dürften. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass selbst in späteren Zeiten freigelegte Steinsetzungen vermutlich nicht mehr im Originalzustand vorliegen, sie sind nicht „in situ“, so der archäologische Fachbegriff. Die massiven Steine wurden in späteren Epochen gerne wiederverwendet, häufig als Baustoffe. So finden sich etwa in den Fundamenten frühmittelalterlicher Kirchenbauten im steinarmen Norddeutschland immer wieder schwere Steine, die ursprünglich aus prähistorischen Steinsetzungen stammen. Mit der Wiederverwendung einzelner Elemente oder dem Auseinanderreißen ganzer Megalith-Gräber als Baustoff wurde in der Vergangenheit wenig zimperlich umgegangen. Wettereinflüsse taten ihr Übriges. Steine wurden nach heftigen Regenfällen unterspült, stürzten um oder verwitterten. |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Archäologie kann „Germanen“ im ethnischen Sinne erst von etwa 600 vuZ an greifen. Als erste germanische Kultur gilt allgemein die Jastorf-Gruppe, nach einem Gräberfeld in Jastorf (LdKr. Uelzen) benannt. Sie erstreckte sich von der Unterweser und der Aller im Westen bis an die untere Oder im Osten (F. Schlette, Germanen zwischen Thorsberg und Ravenna, Leipzig (1974), 19). In den Schriften vor und während des Nationalsozialismus jedoch wird der Begriff „Germanen“ häufig auf die gesamte Frühgeschichte Mitteleuropas bis hinunter in protoneolithische Epochen ausgedehnt. Das ist eine völlig verkehrte Annahme, die hier und da noch immer in der heutigen Literatur, zumeist durch Laienforscher aus Unwissenheit - wieder aufgegriffen wird. Die bewusste „Germanisierung“ der gesamten jungsteinzeitlichen Kulturen Mitteleuropas leistete nicht nur den utopischen Gebietsansprüchen der Nazis Vorschub. In Hinblick auf den postulierten astronomischen Hintergrund prähistorischer Steinsetzungen erlaubte sie einen Ausweg aus der Misere: Waren diese Anlagen doch deutlich älter als die antike Astronomie, somit die „germanische Kultur“ höher stehend als die so genannten Hochkulturen des Mittelmeerraums und Nahen Ostens. Besonders in den Zeitschriften Germanien und Das Germanenerbe häufen sich in der Zeit nach 1933 Beiträge zum Bereich der germanischen Astronomie, beide Periodika wurden herausgegeben in enger Zusammenarbeit mit dem „Amt Rosenberg“, einer parteiinternen Organisation der NSDAP. |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Hier wird klar, dass viele Altertumsforscher jener Zeit nicht in ihrem berühmten „Elfenbeinturm“ weiterforschten, sondern klar auf ihre Weise das NS-Regime ideologisch unterstützten. Während für Autor O.S. Reuter die „mächtige südeuropäische Kulturwelle das geistige Erbgut unseres germanischen Lebenskreises zu einem nicht unerheblichen Teil verdrängt hat” (O.S. Reuter, Germanien 1936, 97) verfolgt J. Riem die germanische Kulturgeschichte und Astronomie bis in die Zeit um 16.000 vuZ zurück und spricht von einem „unbegreiflich hohen Wissen und Können unserer nordischen Ahnen“ (J. Riem, Germanien 1933, 298). Wissenschaftlich gesehen ist das gelinde ausgedrückt grober Unfug. Nun sind natürlich nicht alle, die sich im Zeitraum 1933 - 1945 mit der germanischen Astronomie beschäftigten, gestandene Nazis. Viele von ihnen wurden, begünstigt durch eine gewisse wissenschaftliche Scheuklappenmentalität, Schlichtweg gesagt missbraucht. Zu ihnen zählt sicherlich Wilhelm Teudt, der 1942 im Alter von 80 Jahren verstarb. Er galt als Fachmann der so genannten „nordischen Astronomie“ und wird bis heute in Bezug auf die Erforschung der Externsteine zitiert (W. Teudt, Germanische Heiligtümer (1929). Praktisch verweisen uns archäologisch eindeutige Spuren an den Externsteinen jedoch ins frühe Mittelalter. |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Bereits der eher populärwissenschaftlich orientierte Autor Rudolf Pörtner stellte 1961 treffend über diese Arbeiten fest. „Das Endprodukt war ein visionär geschautes Wunschgermanien von erhebener Einfalt“ (R. Pörtner, Bevor die Römer kamen (1961), 393). Rolf Müller, Autor des Werkes Der Himmel über dem Menschen der Steinzeit (R. Müller, Der Himmel über dem Menschen der Steinzeit (1970), findet sich bereits in den 1940er Jahren in der Zeitschrift Germanenerbe wieder. Dort berichtet er, verbunden mit einer Danksagung an NSDAP und Amt Rosenberg von den Ergebnissen der so genannten Islandexpedition (R. Müller, Germanenerbe 1940, 19). Kurz vor Kriegsbeginn, im Juli 1939 waren Wissenschaftler und Laienforscher auf die Insel gereist, um auch dort nach Überresten der nordisch-germanischen Astronomie zu suchen. Auch hier ein Beleg der geradezu rücksichtslosen Vereinnahmung anderer Kulturen. Island wurde durch die Wikinger besiedelt, rund 1000 Jahre nachdem Iulius Caesar den Begriff “Germanen” prägte. Sich ernsthaft mit solchen Gedankengängen zu beschäftigen, entbehrt jeder Grundlage. |

|

|

||||||||||||||||||||

|

Unnötig zu erwähnen, dass diese „Methode“ des „Kleinsten Gemeinsamen Vielfachen“ mehr als umstritten ist. Mit ihr ist es möglich, zwischen allen Bauwerken der Welt Beziehungen herzustellen und seien diese noch so absurd. Selbst die Pyramiden von Gizeh und der Kölner Dom würden nach Berechnungen unter den Bedingungen Alexander Thoms einen gemeinsamen Wert beinhalten - doch niemand spricht von einer „colonoägyptischen Elle“. Die Tatsache, das beide Bauwerke Ähnlichkeiten haben (immerhin: sie laufen nach oben spitz zu !!!), wollen wir hier vernachlässigen. Doch nicht nur in der Vor- und Frühgeschichte stößt man auf fehlgeschlagene Versuche, Bauwerken eine astronomische Ausrichtung anzudichten. In der Klassischen Archäologie („Mittelmeerarchäologie“) war es H. Nissen, der die Theorie aufstellte, antike Tempel seien astronomisch ausgerichtet gewesen und sogar ganze Städte hätten sich an diesen Ausrichtungsachsen orientiert (H. Nissen, Orientationen (1908)). Die von ihm angewandte Methodik wurde bereits durch von Gerkan klar widerlegt (A. v. Gerkan, Griechische Stadtanlagen (1924), 75). Hatte Nissen doch postuliert, der griechische Tempel sei zu dem Ort hin ausgerichtet, an dem am Tage der Tempelgründung die Sonne auf- oder unterginge. Da eine Reihe von Bauwerken tatsächlich weder eine westliche noch eine östliche Ausrichtung haben, ging Nissen im Verlauf seiner Arbeit dazu über, nunmehr auch die Längsseite als Anhaltspunkt anzunehmen. Von Gerkan bemerkte zu dieser Methode treffend: „...wenn das Prinzip der Sonnenorientation einmal durchbrochen ist, so bleibt es eine Willkür, nur diejenigen Tempel, für welche die Sonne nicht in Betracht kommen kann, nach Sternen zu richten, es könnten vielmehr beliebig viel andere aus der Zahl der Sonnentempel ebenfalls nach Sternen, unmittelbar oder quer, orientiert gewesen sein, oder gar nach dem Mondaufgang, womit unerschöpfliche Möglichkeiten geboten wären“ (A.v. Gerkan, a.O.). Kurz: alleine die Vielzahl sichtbaren Himmelskörper macht es möglich, jedem Bauwerk eine astronomische Ausrichtung zu unterstellen, egal, wie absurd diese Annahme im Endeffekt auch ist. Sowohl Thom als auch Nissen unterläuft ein weit verbreiteter Fehler bei astroarchäologischer Quellensuche: Die astronomische Bedeutung wird postuliert, und erst danach beginnt eine mathematische Betrachtung des Objekts, das dabei aus dem kulturellen Kontext völlig herausgelöst wird. Es gab immer wieder Versuche, mittels der Präzessionsbewegung der Erde auf astronomischem Wege eine Datierung herbeizuführen. Diese Kreiselbewegung der Erdachse bewirkt, dass ein bestimmtes Himmelsobjekt sich pro Jahr um 46 Bogensekunden in der Deklination und drei Sekunden in der Rektaszension verschiebt. |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die scheinbare Bewegung dieses in Pol in etwa 40.000 Jahren bewirkt, dass in etwa 12.000 Jahren die helle Wega (α Lyrae) den „Polarstern“ darstellen wird, bereits in 7.000 Jahren wird sich Deneb (α Cygni) im Bereich des Himmelsnordpols befinden. Zur Zeit Hipparch (um 190 vuZ – 120 vuZ), des Entdeckers der Präzession, stand der Frühlingspunkt im Sternbild Widder am Rande zum Sternbild der Fische (daher wird häufig vom „Widderpunkt“ gesprochen), befand sich bereits um Christi Geburt in den Fischen, hat diese bis heute weitgehend durchlaufen und wird um das Jahr 2600 den Wassermann erreichen. Übrigens ist dies eines der vielen Argumente, die die Astrologie ad absurdum führen. |

|

|

||||||||||||||||||||

|

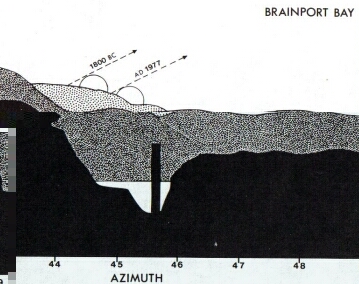

Die Idee war nun, aus der Differenz von angenommener und tatsächlicher Ausrichtung zum Himmelsnordpol eine Differenz aufgrund der oben genannten Abweichung zu ermitteln. Dieser Wert wird in Jahre umgerechnet E.W. McKie et al., Brainport Bay: A Prehistoric Calendrical Site in Argylshire, Scotland, Archaeoastronomy 8, 1985, 53ff). Hiermit würde allerdings eher belegt, dass an der Anlage gebastelt wurde, um die Ausrichtung hin auf den Sonnenaufgang am Mittsommer zu erreichen. |

|

|||

|

Bildquelle: E.W. McKie a.0. |

|||

|

Der Denkfehler ist offensichtlich: Es wird postuliert, ein archäologisches Objekt sei in früheren Zeiten genordet bzw. auf einen bestimmten astronomischen Vorgang hin ausgerichtet gewesen. Wie jedoch kann man etwas voraussetzen für eine Berechnung, die eben diese Voraussetzung erst belegen soll? |

|

|

||||||||||||||||||||

|

Argumente für diese Vermutung sind die zeitliche Einordnung der Sterndarstellung, der Stern selbst und ein Skorpion an seiner Seite. Der Ort jener Supernova war die Konstellation Wolf (Lupus), die im Süden an den Skorpion angrenzt. Doch das ist mehr als unbefriedigend. Einzig das Vorhandensein des Fundes auf dem Stammesgebiet der Hohokam ist noch kein Beleg für ihre Urheberschaft, erst recht nicht für die Datierung - es sei denn, wir postulieren den Stern als jene Supernova 1006 und ordnen die Zeitsetzung dem unter, datieren also die Darstellung nach dem vermeintlich dargestellten Himmelsereignis. Auch das zweite Argument spiegelt einen weit verbreiteten methodischen Fehler wider. Die Bezeichnung der Sterne um Antares als Sternbild „Skorpion“ ist europäisch, folgt der griechisch-römischen Antike und zum Teil der arabischen Himmels-Einordnung. Diese galt jedoch nicht im präkolumbianischen Amerika, sie dürfte nicht einmal bekannt gewesen sein. Die heutige Allgemeingültigkeit der Bezeichnung von Sternbildern und -orten darf nicht darüber hinweg täuschen, dass andere Kulturen auch andere Sternbilder kennen, die Sterne am Himmel dort ganz anderen Figuren zugeordnet werden. |

|

|||

|

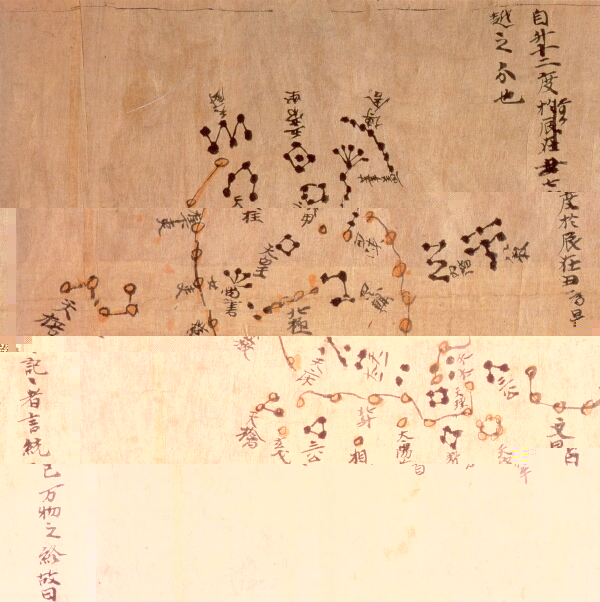

Die Dunhuang-Sternkarte aus dem China des 7. Jh. uZ. Man beachte die zu Europa teilweise unterschiedliche Zusammensetzung der Konstellationen. Bildquelle: Wikipedia |

|||

|

Das gleiche gilt ebenso für die Betrachtung prähistorischer Darstellungen in Europa. Die Wahrscheinlichkeit, dass bereits die Steinzeit einer Himmelsordnung folgte, wie sie erst seit den ersten Jahrhunderten vuZ gültig ist, kann als äußerst gering bezeichnet werden. In wieweit es überhaupt eine allgemein gültige Zuordnung von Sternen zu Konstellationen gegeben hat, ist mehr als fraglich. In jedem Fall dürfte sie nicht nachweisbar sein. „Was ich nicht erklären kann, das seh' ich astronomisch an“. Es scheint eine allgemeine Tendenz zu sein, ungelöste so genannte „Rätsel der Archäologie“ automatisch im Bereich der Astroarchäologie anzusiedeln. Der vielfach beschworene abenteuerliche und mystische Aspekt der Archäologie, eher „Archäomanie“, die Suche nach dem Geheimnisvollen und die Flucht aus der Gegenwart sind Aspekte der Populärwissenschaft, die sich in der Astroarchäologie besonders niederschlagen. Denn hier haben wir eine Symbiose aus zwei Wissenschaften, die in der Öffentlichkeit gerne geheimnisvoll und mystisch gesehen werden. Was für die Archäologie das „Alte“, ist für die Astronomie die „Unendlichkeit“. Zusammenfassend scheinen mir folgende Aspekte im Hinblick auf das „Phänomen Astroarchäologie“ von Bedeutung zu sein: Die dargelegten methodischen Fehler: der Versuch, mit den naturwissenschaftlichen Methoden der Astronomie an archäologische Objekte heranzugehen, wobei eine astronomische Bedeutung vorneweg postuliert wird, wie es etwa Nissen und Thom taten. Astroarchäologie als Versuch, ideologisches Gedankengut mit wissenschaftlichen Argumenten zu absolutisieren: Der Glaube, dass die neolithischen und bronzezeitlichen vermeintlichen „Germanen“ eine hochstehende Astronomie besaßen, belegte für die NS-gesteuerte Geschichtsschreibung die kulturelle Überlegenheit im Kulturkampf. Astroarchäologie als moderne Zivilisationsflucht: Die Verbindung zweier geheimnisvoller und abenteuerlicher Wissenschaften verhilft zur Flucht ins Irrationale, vergleichbar mit den Utopia-Gedanken des Science Fiction. Hinzu kommt der kommerzielle Aspekt: Wenn ein Interesse an Gegenwartsflucht und Utopia bereits vorhanden ist, kann es kommerziell auch genutzt werden, wie etwa der esoterische Tourismus um Stonehenge, dem durch neuzeitliche „Nachbesserungen“ nach dem zweiten Weltkrieg im Auftrag des Heritage nachgeholfen wurde. |